何気なく舌を動かしたときに気づいた歯ぐきにできた固いコブ…。

あれ?こんなの前からあったっけ?

知らぬ間にできていた固いできもの、なにか悪い病気の兆候なんじゃないかと不安になってしまいますよね。

もしかしたら、そのコブは「骨隆起」といわれるものかもしれません。

骨隆起ってどういうもの?治療の必要はあるの?

この記事では、そんな疑問にお答えしていきます。

目次

1.「骨隆起」は大きな骨のかたまり

「骨隆起(こつりゅうき)」というのは、上アゴの中央や下の歯ぐきの内側にできる隆起した骨のかたまりです。

日本人の約20~40%、主に40代以降の人にあらわれることの多い骨表面の過剰発育です。

歯ぐきの炎症や口腔がんなどの悪性腫瘍とは関係がなく、ほかの部位に転移するようなこともないため、あまり深刻に考える必要はありません。

骨隆起の主な特徴は以下のとおりです。鏡を見ながら確認してみてください。

・さわると固い

・痛みがない(※固い食べ物が骨隆起にあたって痛みを感じることはあります)

・その部分だけ歯ぐきの表面がひっぱられて薄くなっており、白い骨が少し透けて見えている

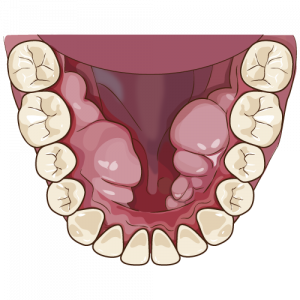

・下の歯ぐきの内側の場合、コブが左右対称にできている

↑ 上アゴにできた骨隆起。アゴの天井中央から喉元にむけてコブができている。

↑ 下の歯ぐきの内側にできた骨隆起。左右で同じような位置にコブができるのが特徴。

↑ 骨隆起の進行が進むとコブが肥大化する

2.骨隆起と他の病気との違いはコレ!

自分のお口の中にできたコブが骨隆起かどうか、なかなか判断できない…。

万が一、他の悪い病気だったとして見逃してしまうのは怖い…。

そういった不安をなくすために、ここでは骨隆起以外でお口の中にコブのようなかたまりができる病気についてご紹介していきます。

2-1 歯ぐきの腫れなら「プヨプヨする・出血する」

骨隆起がさわってみると固いのに対し、歯ぐきの腫れによるものの場合さわるとプヨプヨとやわらかいのが特徴です。

見た目には赤く、歯ブラシの先がふれただけで出血してしまいます。

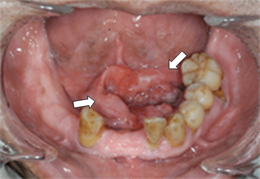

2-2 口腔がんは「出血・痛み・リンパ節の腫れ」

口腔がんの場合、出血と痛みをともない、見た目には赤または白くただれているのが特徴です。

進行が進むと、食べ物を飲みこむのがつらくなり、発音のしづらさを感じるようになります。

さらには、口が開けづらいといった開口障害を引きおこしたり、リンパ節のほうまで腫れることがあります。

画像:公益社団法人 日本口腔外科学会

口腔がんの症状に覚えがある方は、こちら(日本歯科衛生士会HP)の詳しいセルフチェックをお試しください。

自己診断に不安のある方は、早めに歯医者さんを受診するようにしましょう。

3.骨隆起は基本的に治療の必要ナシ

骨隆起は、日常生活の中で支障を感じない限りは治療をする必要はありません。

以下のような支障を感じている方は一度歯医者さんで骨隆起治療の相談をしてみましょう。

・下の歯ぐき内側の骨隆起が大きくて舌を動かしづらく、発音が上手くできない

・固いものを食べるたびに骨隆起に当たって痛い、出血してしまう、口内炎ができる

・入れ歯の調整を何度くりかえしても骨隆起に当たって痛い

骨隆起を治療する場合は、外科的な手術が必要になります。

麻酔をしっかりした上で、歯肉を切開し、隆起している部分の骨を削って平らになるようにして縫合をします。

4.骨隆起を悪化させないための対策3つ

骨隆起は放置していても勝手に小さくなる、ということは基本的にはありません。

一方、対策したことで骨隆起を小さくするということもできません。

しかし、骨隆起が肥大化するのを食いとめ、現状維持させることが可能です。

骨隆起ができる原因は、主に歯ぎしりによるものであるといわれています。(遺伝によるものもあります)

歯ぎしりをすることで、特定の歯ばかりに強い力がかかるようになります。

そうすると強い力をかけ続けられた歯がグラグラになって抜けたりしないよう、その周辺の骨が硬く大きくなることで歯を守ろうとするのです。

ここでは、歯ぎしりが原因でできてしまった骨隆起への肥大化対策の方法をご紹介していきましょう。

★「歯ぎしり」にも種類があります

「歯ぎしり」といわれて一般的に想像するのは、夜寝ている間に無意識に上下の歯をギリギリとこすりあわせている…というものだと思います。

しかし、実は日中にも知らずしらずのうちに歯ぎしりをしていることがあるんですよ。

たとえば、集中してパソコンに向かっていたり、下を向いてスマホをいじっているときに上下の歯をくっつけたまま無意識に力を入れてしまってはいませんか?

重いものを持つ仕事をされている方は、荷物を持ちあげる瞬間に力を入れるために歯を強くくいしばってはいませんか?

こうした無意識の食いしばりも、実は「歯ぎしり」の種類の1つなのです。

ほかには上下の歯を「カチカチ」と合わせて鳴らすようなクセも歯ぎしりに分類されます。

4-1 歯医者さんでマウスピースをつくる

「ナイトガード」ともいわれる就寝時に装着するマウスピースは歯ぎしり対策に効果的です。

上顎の歯全体につけるようになっています。

これを装着することによって、特定の歯にかかる食いしばりの圧を分散させることができます。

また、上下の歯同士が直接ふれあうことがないため、歯の表面の摩耗も避けることができます。

マウスピースは自分で型をつくる市販のものもありますが、こうしたものは歯にしっかりフィットしたものにならず、使用することでかえって症状が悪化する危険性があります。

マウスピースは歯医者さんで作ってもらうことをオススメします。

マウスピースの種類やお手入れ方法については、『[Dr監修]知って得する歯ぎしり予防ナイトガードの使い方』をご覧ください。

4-2 「食いしばらない」という貼り紙を目につくところに

意外にも効果的なのが、「食いしばらない」「上下の歯をはなす(※)」といったメモを目につくところに貼っておく方法です。

ほとんどの方は無意識に歯ぎしりをしているので、日中の歯ぎしりクセにはこうした方法が効果的なのです。

パソコンの画面の上にポストイットで貼ってみたり、家のいろんなところの壁にメモを貼ってみたりなど、いろいろ工夫してみてください。

※お口を閉じているときは、上下の歯はふれあわないのが正常な状態です。

4-3 ストレスを溜めないようリラックスタイムを

歯ぎしりをしてしまう原因の一つに、精神的なストレスがあります。

日中に感じたストレスを、夜寝ている間に歯ぎしりという方法で発散しているのです。

緊張したときや嫌な気分になったときなどは、一度ゆっくり深呼吸して気持ちを落ち着かせてみましょう。

お休みの日や就寝前などに体を休めて自分の好きなことにひたれるリラックスタイムを作るようにするのも大切です。

4-4 噛み合わせ不良による歯ぎしりは歯科治療を

歯ぎしりのもう一つの原因に、噛み合わせがあっていないということがあります。

グラグラしている歯や歯科治療中で噛み合わせが安定していない歯があると、これを無意識に調整しようとして歯ぎしりをする場合があるのです。

これらは歯医者さんで早めに噛み合わせ調整をしてもらうようにしましょう。

また、頬杖をついたりうつぶせに寝るクセがあったりすると、これが原因で噛み合わせが悪くなることがあります。

こうした場合も、目につくところに「頬杖をつかない」などといった注意書きをすることで意識的に改善していくようにしましょう。

歯ぎしりは放置していると頭痛や肩こり、めまいなどの体へのダメージを生みだしてしまうことがあります。

詳しくは、『歯だけじゃない!体にも悪影響を与える「歯ぎしり」の正体とは』をご覧ください。

5.まとめ

重い病気なんかじゃないとわかって一安心…。

だけどそのまま放置していては骨隆起が肥大化していくばかりです。

肥大化を防ぐためにも、油断せずに日常生活の中の歯ぎしりのクセを治すようにしていきましょう。