この記事を読んでいる人は今日や昨日に抜歯をして、なかなか血が止まらずお困りなのではないでしょうか?歯を抜くのは大変なことなのに、抜いたあとも出血で不安なのはつらいと思います。

血がとまらない理由は、傷口をちゃんとおさえてなかったり、飲んでいた薬のせいだったり、血のめぐりがよくなってしまったからと、いくつか考えられます。しかし、いろいろなが考えられますが、抜歯後に血がでることはそこまで怖いことではなかったりします。今回は、そこらへんについても説明させていただきます。

まずは、血を止めるために、すぐにしたほうが良いことを説明します。止血は身近なもので簡単にできるので安心してくださいね

目次

1.抜歯したところの血を止める3つのステップ

1-1.圧迫止血する

間違ってカッターや包丁で指などを傷つけてしまったことはありませんか?そういった経験がある方は、おそらく指で傷口をぎゅーとおさえたのではないでしょうか。抜歯したところも切り傷と同じように、傷口をぎゅーとおさえてください。

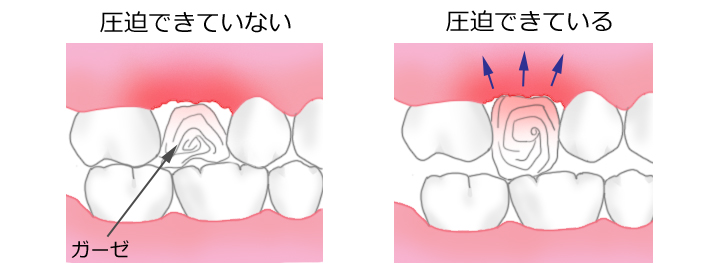

↑この図のように、傷口をぎゅーとおさえることを圧迫止血といいます

↑この図のように、傷口をぎゅーとおさえることを圧迫止血といいます

抜いたところに“きちん”と力をかける

抜いたところに“きちん”と力をかける

圧迫止血は、傷口にちゃんと力をかけてぎゅーと抑えなければならないので、歯を抜いた場所にガーゼやティッシュをかんでもらいます。じつは、かんたんなようで、歯を抜いた場所に”ちゃんと”力をかけるのは難しかったりします。

↑右の図だと、傷に圧力がかかっています

しかし左の図はガーゼの量と位置がただしくないので、傷に圧力がまったくかかっていません。これでは止血がうまくできません

歯を抜いたところが見にくかったり、グロテスクで見たくないという人がいるかもしれませんが、鏡でちゃんとガーゼ等があたっているのか確認してみてください。

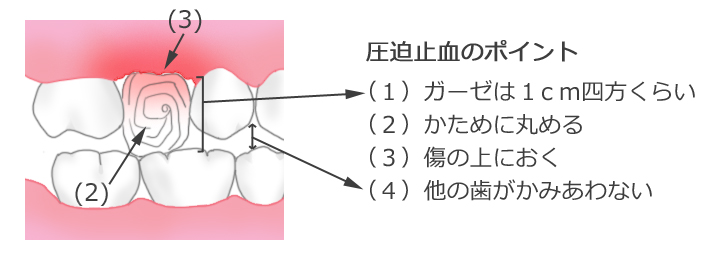

圧迫止血の4つのチェックポイント

圧迫止血の4つのチェックポイント

- ガーゼ等を1㎝四方におりたたむ

- ふわふわではなく、かたくおりたたむ

- 抜いたところの傷の上に確実におおいかぶさるようにガーゼ等をおく

- 他の歯がかみあわない量のガーゼ等をかむ

圧迫止血する時間

圧迫止血する時間

健康な人なら10~15分、圧迫止血すれば大丈夫です

抜歯したところにひどい炎症がある人や、血をサラサラにするお薬を飲んでいる人は、20~30分ほど圧迫止血をしてください

きれいなガーゼやティッシュを使う

きれいなガーゼやティッシュを使う

理想は、薬局に売っている滅菌したガーゼや歯科医院でもらえるガーゼなどで止血をしてほしいのですが、なければ汚れていない家庭用のガーゼ、ティッシュなどをかんでください。汚れたものを使用すると、傷口が感染してしまうかもしれないので注意してくださいね

1-2.水で濡らしたタオルで冷やす

腫れぼったい感じや、熱っぽい感じがする人は、水でぬらしたタオルで歯を抜いたほうの頬を冷やしてください。ここで注意が必要なのですが、氷などでキンキンに冷やしてしまうと血のめぐりが悪くなり治りが悪くなることがあります。風邪をひいたとき氷枕や氷水で頭部を冷やすイメージがあると思うのですが、歯を抜いたばあいはアイスノンのような氷を使わないようにしてください

1-3.頭を高くして安静にする

血がとまるまではあまり動かないでください。寝るときのようにベッドで横になってしまうと頭の部分に血液がたくさんまわってしまい血がとまりにくくなります。椅子に座って頭をたかくしてリラックスしましょう

2.“出血”と“血がにじんでいる”違いについて

歯を抜いたあとに、口の中が血で赤くなっていたりしたら「出血がとまらない」と心配になりますよね。しかし、口の中が血で赤くなっていたとしても、心配しなくて良い場合があります。実は、“出血”という言葉は聞きなれた単語なのですが、歯学的にはちゃんと定義があります。

つまり、歯を抜いて「出血がとまらない」と思っていることは、正しく言うと「血がにじんでいる」状態なのかもしれないということになります。これからその説明をさせていただきます

2-1.“出血”は血がドクドク出て口の中が血まみれになること

“出血”とは何もしていていないのに血がドクドクと出てきて口の中が血であふれることを言います。

映画などで銃で撃たれた人を見たことがありませんか?撃たれたところを手などで必死におさえても血が止まらず出続けて、服や地面が血まみれになってしまいます。あのように、歯を抜いたところからとめどなく血があふれていることを“出血”しているといいます

出血の種類

出血の種類

- 動脈性出血…あざやかな赤い血が心臓の鼓動にあわせて、ドク、ドク、でること

- 静脈性出血…暗い赤い血がダラダラと連続的にでること

- 実質性(毛細血管性)出血…小動脈、毛細血管性の出血で内側から少しずつあふれるように出てくること

抜歯後に“出血”することはめったにない

抜歯後に“出血”することはめったにない

抜歯をするときに血管を傷つけたら出血がおこることがあります。もし、出血がおこったらとても大変なことなので、歯科医師は必死になって出血を止めます。つまり、歯科医師は危険な“出血”を全力でとめて、心配ない状態になってから患者を帰宅させるので、家で安静にしていれば、“出血”することはほぼないということです

2-2.血がにじむのは少量の血がツバにまじっていること

歯を抜いたところに赤いゼリーのようなものがありませんか?それは血餅(けっぺい)といって赤血球、白血球、血小板、フィブリンでできていて、粘膜にできたかさぶたのようなものになります。血餅には赤血球が含まれているので、血餅が唾液にふれると赤くそまります。

コップに入った水に赤いインクを1滴たらしたら、水は赤くそまりますよね。血がにじむというのはこの現象に似ています。

口の中から赤い液体がでてきたら、「血なのか?」「血がとまっていないのか?」と思い、誰だって不安になると考えられます。

しかし「血がたくさん出ているのではない、たくさんの唾液にまじった1滴の血なのだ」と想像してみてください。そうすると、抜歯のあとに唾液が赤くなることは怖いことではないと分かりますね

3.血がにじみやすくなるタイミング

歯科医院で抜歯した直後は血がとまってたのに、家に帰ってゆっくりしていたのに唾液に血がまじることがあります。もしかしたら、なにか問題があるのかな、と心配になるかたがいるかもしれませんが安心してください。抜歯をしたあとにどうしても血がにじみやすくなるタイミングというものがあります

3-1.麻酔が切れるとき

抜歯のときに使った麻酔の中には、アドレナリンやフェリプレシンといった血管を収縮させる成分が入っています。

消防車の太いホースだとたくさんの水を運べますが、家庭用のホースだと少しの水しか運ぶことができませんよね。血管を収縮させるということは、ホースを家庭用の小さいものにするということになります。つまり、麻酔をすると、抜く歯の周囲にある血管が細くなり、出血量が少なくなるのです

そのため、麻酔をがきいているときは血が出にくくなるのですが、麻酔の効果がなくなってくると細くなっていた血管が元の太さにもどり、血がにじみやすくなります。家で、麻酔をしたところの感覚が戻り始めたら血がにじみやすくなるサインなので、不安な人は圧迫止血をしたり、抜いたところを冷やしてください

3-2.寝るとき

頭に流れる血の量が多くなると血がにじみやすくなります。つまり、寝ようと思って横になったらつばが赤く染まることがあるということです。夕方や夜に歯を抜いたかたは、就寝時に血がにじみやすくなることがあります。もし、血がにじんできになるのでしたら、圧迫止血や抜いたところを冷やしてください

また、寝ている間によだれをたらしてしまい、枕を赤く汚してしまうかもしれません。夕方や夜に抜いた人は枕にタオルを引いたほうが良いかもしれませんね。ちなみに、枕が赤くそまったとしても、血の量はとても少ないので不安にならないでください

4.どうしても血がたくさんにじんで気になる人は

抜歯をしたすべての患者さんは、歯科医師によって止血処置と止血確認をされていると考えられます。しかし、このような処置をされていても、血をサラサラにするお薬を飲んでいる人や、炎症でいたんでしまった組織(肉芽組織)をとりのこしている人は、血がとてもにじみやすくなります。

ドクドク血が出ていないけれどガーゼ等に血がたくさんついたり、唾液に血が混じりすぎていて、とても不安な人は、病院に行って診てもらいましょう

4-1.抜歯した歯科医院に行く

抜歯をしてくれた病院の診療時間内であったら、すぐに電話をして事情を話しましょう。もし、飲んでいる薬などを歯科医院に伝えていなかったら、お薬手帳などを持っていきましょう。

4-2.夜間診療や、大きい病院の歯科口腔外科に行く

抜歯をしてくれた医院がしまっているときは、夜にやっている病院や、大学病院や拠点病院にある口腔外科にいきましょう。一般歯科ではなく口腔外科に行ったほうが安心ですが、口腔外科が近くにないばあいは一般歯科でもかまいません。夜間にやっている病院は、インターネットや電話帳でさがしてください

病院に行ったらやっていなかったということがないように、行く前に電話で確認したほうが良いでしょう

インターネットでの検索キーワードの例

インターネットでの検索キーワードの例

- 「歯科 夜間 ●●県」

- 「歯科 夜間 救急 ●●県」

- 「歯科医師会 休日救急診療 ●●県」

電話しかない人

電話しかない人

- 電話帳で調べる

- 地域によっては、病院をさがしてくれるサービスがあるので、そこに連絡する

例:救急安心センターおおさか・北海道救急医療情報案内センター

5.血がドクドクとあふれてきたら

もし、血があふれてきたらすぐに圧迫止血を頭をたかくしてください!ドクドクとあふれているということは“出血”をしているということになります。圧迫止血をしても効果がみられないときは早く病院に行ってください!

血友病

性染色体劣性遺伝により先天的に、きわめてまれな例を除いて男性のみに発症します。

少し専門的になりますが、血を止めるためには、一次止血と二次止血の2つのステップを必要とします。血友病の人は二次止血の活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)が延長しますが、一次止血に関係する出血時間と血小板数、二次止血に関係するプロトロンビン時間(PT)は正常になります。

つまり、血友病の人は体表面の出血は少ないのに、深部組織への出血がおこりやすくなります。

血友病は1歳までに約30%、7歳までに約90%が発症します。しかし、軽症血友病は成人になるまで健康な人とまったくおなじ生活をおくることできることがあります。そういう人は、抜歯やその他の小手術をしたときに止血がむずかしく、その時に初めて病気が発見されることがあります。

歯科における特徴は、1つめは抜歯後の出血過多があります。そして2つめに、いったん止血しても1~2日後、長いときに1週間後に再出血(後出血)をおこすことがあります。

止血をするためには、加熱第Ⅷ因子、または第Ⅸ因子濃縮製剤による補充療法をしなければなりません

- 歯科のための内科学(改訂第2版) 編集 井田和徳 他 株式会社 南江堂

6.抜歯後にしてはいけないこと

歯を抜いたあとはなるべく安静にして、血がにじまないようにしたほうがよくなります。ポイントは、体の血のめぐりを良くしないことになります。抜歯した歯の状況にもよりますが、ながくて3日くらいは以下のことを気を付けてみてください

6-1.お酒をのむこと

お酒を飲むと血のめぐりがよくなるので血がにじみやすくなります。抜歯した当日は絶対にお酒をガマンしてください

6-2.お風呂にはいること

湯船につかってしまうとがポカポカして血のめぐりがよくなってしまいます。寒い時期などはお風呂に入れないのはつらいかと思いますが、歯を抜いたところを治すためにはお風呂はさけて、シャワーをあびてください

6-3.激しい運動

通学や通勤、ちょっとした買い物ていどの運動ならかまわないのですが、本格的な運動はさけてくださいね

6-4.強いうがい

強いうがいをすると、歯を抜いたところにできた血餅がとれてしまうことがあります。血餅がとれてしまうと感染しやくなり、治りがおそくなることがあります。そのため、ガラガラうがいやぶくぶくうがいなどはさけてください。

↑ガラガラうがいは、水を口に含んだ状態で上を向いて息をはいてガラガラさせる方法です

↑ガラガラうがいは、水を口に含んだ状態で上を向いて息をはいてガラガラさせる方法です

↑ぶくぶくうがいは、水を口に含んだ状態で、口をとじて水をクチュクチュとかくはんさせる方法です

↑ぶくぶくうがいは、水を口に含んだ状態で、口をとじて水をクチュクチュとかくはんさせる方法です

口の中をゆすぎたいときは、お口の中にお水をふくんだら、クチュクチュすることなく、そのまま水を吐き出してください。3日くらいはガラガラうがいとぶくぶくうがいはさけてくださいね

6-5.ごはんを食べない

歯を抜いてうまく治らなかった経験があるかたは、ごはんを食べることによって血餅がはがれてしまうかもしれないと心配になって食事をさけてしまうことがあります。

気持ちはわかるのですが、ごはんを食べないと体力が落ちてしまい傷の治りがよくありません。また、感染もしやすくなってしまいます。歯を抜いた当日から、早く治るようにちゃんとしたものを食べてください

歯を抜いたあとはかたいものや、ゼリー状で吸わないといけないものや、刺激のあるものはさけてください。白身魚やお豆腐など、栄養価がたかくてやわらかいものを召しあがってください

抜歯後の食事についてはこちらの記事にくわしく書いてあるので、興味のあるかたは読んでみてください

7.まとめ

抜歯したあとに血が出ていると不安になりますが、歯科医師に止血確認をされ帰宅していいと判断された人は、ほとんど全員問題ありません。出血していると思っている状態は、ただ、血がにじんでいるだけのことが多くなります。心配だったらまずは圧迫止血をしてくださいね